農業と生活を結ぶ国の基盤を作る

農業土木は、土地改良事業や農業農村整備事業とも呼ばれ、良好な営農条件を備えた農地・農業用水を確保・活用し、農業の生産性の向上等を促進するため、農業生産に欠くことのできない農地や農業水利施設等の農業生産基盤を整備・管理するものです。これまでに全国で造られた農業水利施設は、水路延長約40万kmにも及んでいます。

人口の減少や高齢化、自然災害のリスクの高まりなどの課題に対して、「豊かで競争力のある農業」、「美しく活力のある農村」を下支えする「強くてしなやかな農業・農村」を目指すため、ほ場整備や用排水施設整備などが行われています。

また、近年では、地震や集中豪雨といった災害を防止し、農村地域の防災力の向上を図るため、全国に20万箇所も存在するため池の改修、農地や周辺地域を湛水被害から守る排水機場の改修といった防災・減災対策も積極的に行われています。

農業土木の主な設計内容

ほ場整備設計

ほ場整備とは、農作業の大規模化や効率化を目的として行われる農地(水田や畑)の区画整理工事です。農地の整備とあわせて、農道、用水路、排水路等の整備も一体的に行われます。近年では、農地の拡大に加え、高収益作物の導入が可能となる地下かんがいシステムの導入や用水管理のICT化も進められています。

ほ場整備とは、農作業の大規模化や効率化を目的として行われる農地(水田や畑)の区画整理工事です。農地の整備とあわせて、農道、用水路、排水路等の整備も一体的に行われます。近年では、農地の拡大に加え、高収益作物の導入が可能となる地下かんがいシステムの導入や用水管理のICT化も進められています。

ため池設計

ため池は、水源の乏しい地域で農業用水を確保するために造られた人工池です。全国に約20万箇所あり、江戸時代以前に作られたため池も多く、大雨や地震による決壊リスクがあるため、各地で改修•耐震工事が進められています。

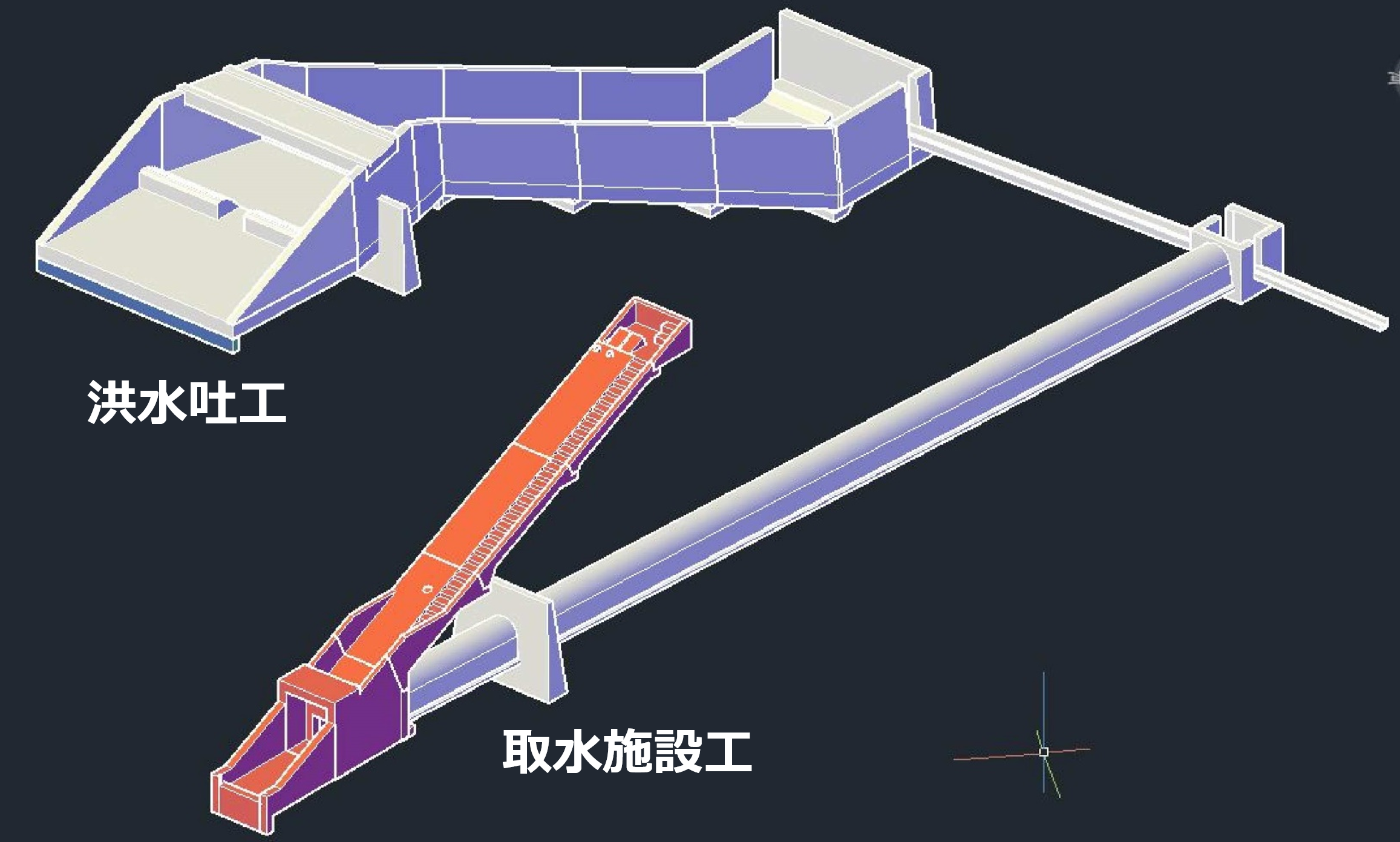

<設計の見える化>

設計図面をもとに地上部だけでなく、提体内部の見えない洪水吐、取水施設の構造を3次元化モデルで作成することで、実際の構造物の形状や接合部を視覚的に伝えることができます。

用水施設設計

河川等から取水した用水を水田や畑に送水する施設で、用水路、揚水機場、中間貯留施設で構成されます。水路は開水路・暗渠・管水路・トンネルに区分されます。開水路は農業用水としての機能に加えて防火用水や親水などの多様な機能を備えています。

河川等から取水した用水を水田や畑に送水する施設で、用水路、揚水機場、中間貯留施設で構成されます。水路は開水路・暗渠・管水路・トンネルに区分されます。開水路は農業用水としての機能に加えて防火用水や親水などの多様な機能を備えています。

排水施設設計

常時や洪水時の排水を安全に河川や海へ排水し、農地の湛水被害を未然に防止するための施設で、排水路やポンプ場、排水樋門、調整池等で構成されています。特に、河川や海より低い土地では、ポンプ場が水に重要な役割を果たしています。

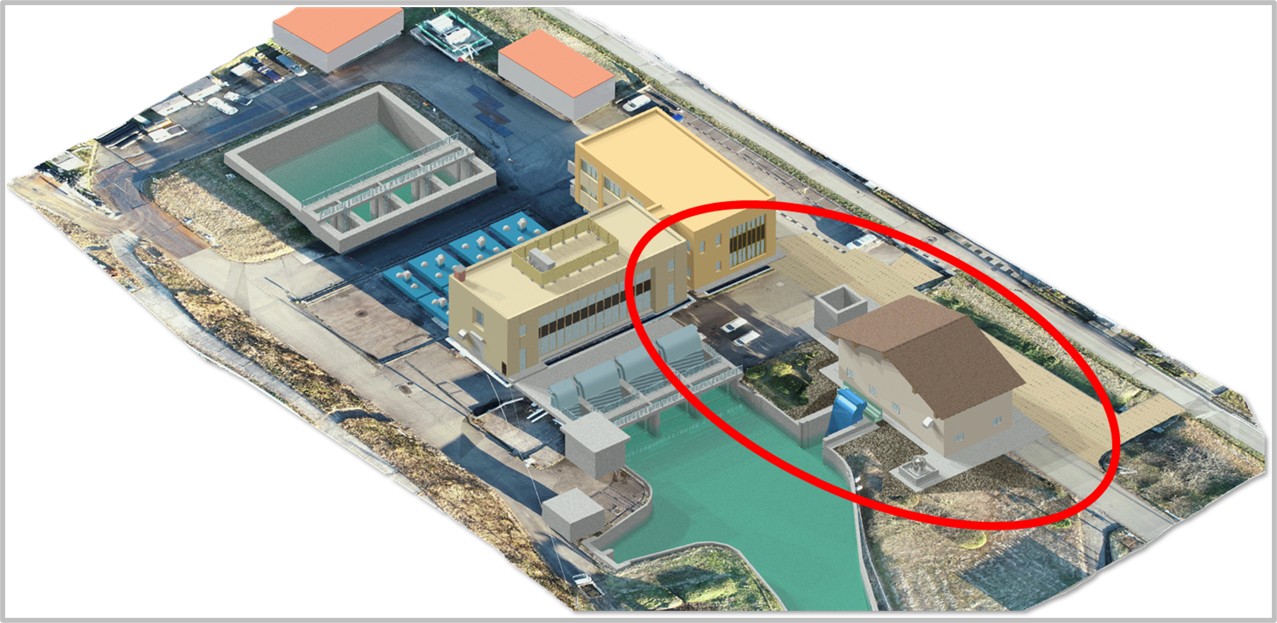

<設計の見える化>

現地でのドローン、地上レーザー測量のデータをもとに地形や既設構造物等を3次元で図化する事で、増設ポンプ場の配置計画の検討や増設構造物を立体的に表示でき、視覚的にわかりやすく伝える事ができます。

頭首工設計

河川から農業用水を水路に引き込むために設ける堰や取り入れ口の総称で、用水路の最上流部(head)に設けられるため頭首工と呼ばれています。堰は、可動堰と固定堰の2形式があり、堰本体の他に、魚道、護床、護岸などの附帯施設があります。

河川から農業用水を水路に引き込むために設ける堰や取り入れ口の総称で、用水路の最上流部(head)に設けられるため頭首工と呼ばれています。堰は、可動堰と固定堰の2形式があり、堰本体の他に、魚道、護床、護岸などの附帯施設があります。

再生可能エネルギー設計

太陽光、風力、水力などの再生可能エネルギーは、永続的に利用でき、二酸化炭素排出の少ないクリーンエネルギーです。農山漁村には適地が多く、地域活性化や施設管理費への活用が可能なため、農業用水利施設での太陽光発雷や小水力発電の導入が進められています。

太陽光、風力、水力などの再生可能エネルギーは、永続的に利用でき、二酸化炭素排出の少ないクリーンエネルギーです。農山漁村には適地が多く、地域活性化や施設管理費への活用が可能なため、農業用水利施設での太陽光発雷や小水力発電の導入が進められています。

農業水利施設機能診断・機能保全計画設計

戦後から高度成長期に整備された農業水利施設の多くが耐用年数を超え、老朽化が進んでいます。機能診断・保全計画は、施設の機能低下を評価し、効率的な長寿命化対策を検討することで、施設の有効活用とライフサイクルコストを低減する取り組みです。

戦後から高度成長期に整備された農業水利施設の多くが耐用年数を超え、老朽化が進んでいます。機能診断・保全計画は、施設の機能低下を評価し、効率的な長寿命化対策を検討することで、施設の有効活用とライフサイクルコストを低減する取り組みです。